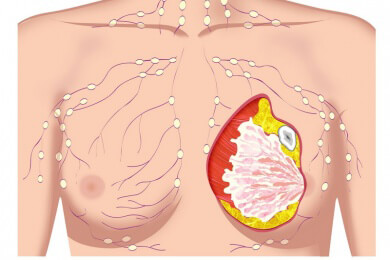

Brustkrebsscreening: Nicht jede Veränderung bedeutet eine Tumorerkrankung

Das Brustkrebsscreening verhindert Todesfälle, doch es geht auch mit Falschdiagnosen einher. Beim Europäischen Radiologenkongress in Wien wurde darauf hingewiesen, dass Verbesserungen wichtig sind. Das Positive an der Mammografie ist, dass durch eine siebzigprozentige Teilnahme am Screening die Todesfälle durch Brustkrebs um 25 bis 30 Prozent vermindert werden können.

Auf Österreich bezogen sind jährlich 4.600 Frauen von einer Tumor-Diagnose betroffen. Rund 1.500 Frauen sterben. Aufgrund der fehlenden Aussagekraft von bildgebenden Verfahren sind Fehldiagnosen nicht ausgeschlossen. Nachfolgende Biopsien und sogar Operationen ergeben oftmals gutartige Befunde.

Die Überdiagnosen betragen rund zehn Prozent. Allerdings nehmen die Überdiagnosen im Laufe der Einführung ab und verschwinden epidemiologisch nach zehn bis fünfzehn Jahren fast ganz. Laut dem Radiologen Ulrich Bick, betreffen Überdiagnosen insbesondere kleine, langsam wachsende und niedrig-maligne Brust-Gewebeveränderungen.

Wenn aber die Mammografie ungenaue Ergebnisse liefert, kann auf eine weitere Untersuchung nicht verzichtet werden. Auch hinter dem was als "bloße Verkalkung" erscheint, können sich bösartige Tumore verstecken. Außerdem gibt es noch keine genauen Prognosemöglichkeiten über den Verlauf einiger Tumorformen. Vorhersagbar ist bestenfalls die Beeinflussung der Lebenserwartung durch die festgestellte Tumorerkrankung.

Quelle

- http://derstandard.at/1362108024383/Fragen-zur-Mammografie-Genauigkeit Abgerufen am 14. März 2013